|

|

Could I remount the river of my years To the first fountain of our smiles and tears. –Lord Byron Allá está mi infancia: un niño pálido, silencioso, camina por una inmensa casa, sube escaleras, invade los desvanes, trepa los anaqueles de la biblioteca, roba viejas revistas. Más tarde, tomando precauciones exquisitas, hace la soledad en torno suyo: entonces, recorta con mano firme y tijeras afiladas viejos grabados al cobre. En un rincón que sólo él conoce guarda su tesoro: está al fondo de un baúl muy viejo, forrado en cuero repujado, con guarniciones de bronce que él ha lustrado repetidas veces, hasta lograr que brillen como el oro. Allá dentro, vive un rumoroso pueblo: centenares de retratos, imágenes, dibujos, aún caricaturas, separados de libros, revistas, diarios y catálogos: generales, pontífices, poetas, ministros, bandidos, boxeadores, comisarios de policía, actrices, cantantes, magistrados de la Corte Suprema, cardenales, jugadores de fútbol viven su vida torrencialmente. Ese niño es un dios: mueve esa vida según su voluntad, que es la ley única, en horas y horas de silencio aparente. Fabrica hondos dramas, libra batallas cívicas y militares, levanta destinos y los trunca, propicia romances y los desbarata entre lágrimas, permite que cometan asesinatos y los castiga con mano de hierro, convoca a la muerte y organiza sepelios solemnes y brillantes, dirige revoluciones y permite que sean traicionadas: toda una vida abigarrada se mueve al conjuro de su activa soledad. Más tarde… Es el mismo niño, no hay duda. Está escribiendo. Ha crecido. Pero es el mismo: silencioso, delgado, solitario, tranquilo. Escribe, escribe, escribe. Escribe de la mañana a la noche. No se cansa. Su trabajo esta justificado: apila un inmenso tesoro, un tesoro distinto. No se parece al que ayer tenía. El mundo del baúl ha sido abandonado: la abigarrada multitud ha muerto. Sobre el cardenal reposa la cocotte, el poeta yace sobre el ancho pecho del campeón de todos los pesos. Los ratones devoran los cadáveres. El dios que era la vida de ese mundo se ausentó: su ausencia fue la muerte. Ahora, veleidoso como todas las deidades, apila otro tesoro, no de vidas ni de rostros, sino de palabras. En un enorme cuaderno, que crece sin cesar, copia poemas. De día, de noche, centenares de poemas, miles de poemas pasan a ser suyos. En multitud confusa, como si se hubiesen convocado a una plaza pública, se mezclan Darío con Olmedo, José Asunción con Manuel María Flores, Medardo Ángel con Emilio Carrere, Julio Flores con Martí, Blanco Belmonte con Lugones, Gabriel y Galán con don Antonio Machado, Barba Jacob con el doctor Crespo Toral. Amistades inverosímiles se contraen a la orden de su voluntad tiránica e inocente. Increíbles vecindades surgen en esas páginas de texto azul con rojos titulares. El niño las impone. Nadie puede resistirle. Es también omnipotente en este nuevo mundo sujeto a su capricho. En sus horas, solamente existe la poesía. La poesía vibra, arde, llamea: es el aire, la luz, la tierra, el alma. |

|

|

|

|

|

Han llegado las vacaciones. El aire está cálido y fragante. En la vieja hacienda se cosecha la caña, el azúcar nace en pequeñas centrífugas, los mangos se doblan bajo el peso de sus frutos dorados. En la pesebrera relinchan los caballos y en la herrería un negro de músculos de acero forja las herraduras: junto al fuego su sonrisa es fresca como el alba. El río esta lleno de pequeños peces plateados. El niño, es el mismo, no hay duda, ya no está solitario ni silencioso. Capitanea una turba de piratas. Están armados: largos machetes de palo cuelgan de sus cinturas, y en sus manos hay pequeños cuchillos de acero verdadero. En la mañana fresca, en el mediodía que arde, en la tarde color de azafrán, cruzando descalzos el río, trepando cercas, asaltan naranjales donde se ha refugiado todo el oro del mundo y plantaciones de yuca que avaras guardan sus frutos harinosos bajo la blanda tierra. Por la noche, en grandes fogatas, frente a la casa colonial, asan el fruto de sus robos, refrescan sus labios con naranjas dulces como la vida. Un día, risas femeninas aparecen: pequeñas primas, llenas de misterio, surgen en sus sueños. Manos más suaves que la seda, secretos, amargos sobresaltos tiernos como la dicha aparecen y desaparecen, duran lo que el verano. Pasan, pasan los años. Mis ojos vuelven a ver al mismo niño, igualmente delgado, alto para su edad, tranquilo, silencioso. Junto a él veo a otro muchacho, ciertamente un curioso muchacho, porque tiene las pupilas incrustadas de varios colores. Este muchacho es moreno, grueso, tiene el cabello rizado, la sonrisa brillante y canta todo el tiempo. Sabe contar graciosas historias. Los blancos dientes le brillan como perlas gemelas. Esta hecho por Dios para vencer la soledad. Ambos mozos escriben. Escriben sin cesar. A veces dibujan. ¿Qué hacen? Van haciendo un periódico. Su nombre, un nombre inmenso: “El Ideal”. Dicen allí sus pensamientos y sus sueños, discuten sus enormes problemas, batallan por sus grandes e inalienables derechos. Profesores, compañeros, libros, partidos de básquet y de fútbol, traiciones de árbitros, injusticias, triunfos: todo esta allí, todo sale bajo “El Ideal”, dibujado cuidadosamente. Se editan, desde luego, sólo dos ejemplares. El uno va escrito de la mano del estudiante moreno, que sabe cantar. El otro, de la mano del alto muchacho silencioso. ¿Veo claramente estas escenas? ¿Alcanzo estas imágenes? ¿Logro subir hasta su lejanía, venciendo la veloz y tenaz corriente de los años? Siento que entre ellos y mis ojos el olvido opone una valla densa, y me duelen los ojos del esfuerzo que hago por vencerla. ¿Era yo ese muchacho silencioso, que a veces era dios y que a veces, en la alta noche, era una débil criatura que sollozaba abandonada? ¿Cuántas muertes, ausencias irremediables, angustias y silencios hay entre él y este poeta cuyo cabello tiene el color desvaído de la ceniza y del fracaso? ¿Qué relación puede entre él y este hombre que hacia su imagen navega contra corriente, en tenaz y angustiosa embestida, las aguas de sus años? Vuelvo hacia los antiguos días, subo a las más viejas aguas. Veo a mi madre jovencita, del color de las rosas: está sentada al piano y canta. El día se llena de luz y de esperanza. Veo a mi padre, muy joven, siempre fuera de casa: tiene los ojos oscuros y profundos, las manos delicadas, cruzadas de gruesas venas azules: es alto y delgado, escribe versos, defiende a hombres angustiados, pronuncia discursos con voz vibrante que se introduce hasta el alma. Junto a mí, hacendosa, incesante, Mamá Adelina corre de uno a otro extremo de la casa, con el cabello entrecano partido en dos, con grandes trenzas, con el aire anhelante: es hermana de mi abuelo, mujer dulce y alegre, fuerte y sana, y su amor es esta familia a cuyo servicio se consagra del alba hasta la noche. Cuando descansa, en los breves momentos del reposo, me llama. |

|

|

|

|

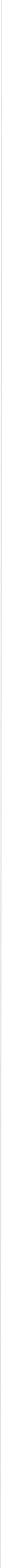

José Miguel Carrión Mora y sus hijos, c. 1930 |

Nos sentamos en su cuarto, con la puerta cuidadosamente cerrada. Allí, en una alta y panzona cómoda de nogal, agoniza una rosa y la Virgen del Cisne, vestida de aldeana, nos mira. Mamá Adelina me muestra sus tesoros. Los comparte tan solo conmigo: somos amigos íntimos. Son álbumes con reproducciones de telas de los grandes maestros. Cuando ella deja la cocina, el horno oloroso, la plancha tibia, la escoba incesante, se hunde hasta el alma en sus tesoros. Allí estaban: allí los conocí, desde entonces son parte de mi vida: Cimabue y Duccio con sus madonas en solemne majestad coaguladas; el dulce Rafael y el más dulce Correggio; el solemne Giotto y el misterioso Giorgione; Botticcelli el jubiloso, Caravaggio el siniestro. Allí mi alma se enamora de España y España, en el tesoro de Mamá Adelina, es Velásquez y Goya, Zurbarán y Murillo. Su genio me atraviesa. Sólo tengo siete años. Sueño con que llegue el día en que podré mirar esas telas. Mamá Adelina dice que ella las verá en la otra vida. Un día, se va: la encontramos inmóvil, helada para siempre, en su lecho, cubierta con la ancha colcha azul bordada. Cuando pienso en su viaje, aún ahora se llena de lágrimas mi corazón, pues ella fue la luz de mi infancia. En un ángulo de la gran sala, decorada con espejos de Venecia que brillan en la noche, enormes diamantes tallados en cabujón, está un mágico instrumento: es una victrola de gabinete, de roble lustrado, con su cuerda. A su lado, en un pequeño armario, maravilla de las maravillas, están los discos. Tienen el sello rojo, las leyendas en oro y van impresos sobre el polvo de carbón, únicamente por un lado. Hay que manejarlos con sumo cuidado: si se caen, su tesoro de sonidos se hace polvo. Mis oídos de niño se empapan con sus ondas. Adelina Patti canta para mí La Traviata, Amelia Galli Curci es Madame Butterfly. Caruso, potente y apasionado, es Rigoletto. Francesco Tamango, Titta Ruffo… El violín de Kreisler abre para mí el mundo de Bethoven. Efren Zimbalist me lleva a escuchar las danzas húngaras de Brahms. Pablo Sarasate es Allí España y España es Albéniz, Granados y Manuel de Falla… Me falta el aliento escuchando la Danza del fuego. El Bolero de Ravel se envuelve a mi alma. En la noche, cuando me cubre el sueño más profundo, despierto atenazado por el lamento de Tristán. Muy allá, muy allá, fina, suave, tierna y diminuta, joven abuela, veo a Mamá Adrianita, la madre de mi madre, de cabellos de oro y azules ojos claros, moviéndose en silencio. Dicen que tiene cincuenta años. Es sólo amor. No tiene ni palabras: es sólo amor. El amor, en ella, alcanza cincuenta años. Su tarea es llenar la casa de amor todos los días. Y uno de ellos se va, en silencio, sin molestar a nadie, sin estar siquiera enferma. La luz se la lleva. Todos lloran, yo no sé a ciencia cierta lo que pasa, yo no sé qué es la muerte. Me acerco a Mamá Adelina y le digo: “Todos lloran, voy a llorar también”. La casa hace del duelo su alma toda. Miro aún, con esfuerzo, pues los años me van dejando ciego. Y allá descubro, en un rincón del tiempo, con sus grandes bigotes dorados, echados sobre el labio como los de Nietszche, con sus ojos tranquilos sin ilusión alguna, como si estuviesen ya de regreso del viaje por la vida, a Papá Manuel, mi abuelo, que me entrega un grueso libro, lleno de láminas. “Léelo, ríe, sufre, vive con este libro, mi hijo”, así me dice. “Será tu amigo siempre, cuando sientas tristeza, adéntrate en sus páginas: te enseñará a ser triste. Y cuando estés alegre, goza su compañía: en él se aprende a ser feliz. Será siempre tu amigo”. Así ha sido. Ese libro, mi compañero de años, se llama Don Quijote. Recuerdo algo más: un día llegaron mis hermanos. Yo tenía cinco años cuando llegó el primero. Después, fue una hermanita: la llamaron Adriana. Fue andando el tiempo, ellos crecieron, construyeron sus días y al fin nos encontramos. La amistad que nos une sostiene nuestras vidas. Estoy cansado: nunca libré batalla igual contra el olvido. Nunca intenté con tanta tenacidad remontar la corriente de los años hasta arribar a la lejana fuente de risas y de lágrimas. Nunca como en esta mañana, cuando llegaron a Quito las primeras lluvias. Nada de eso existe ya, salvo mi madre y mis hermanos. Los años se lo llevaron todo: la inmensa casa, la dorada hacienda, la verde esperanza, mi padre, la abuelita de los ojos azules, Mamá Adelina y su tesoro de cuadros inmortales, mi abuelo y sus montones de libros: todo se fue ya, todo acabó. Gracias a Dios, mi madre vive: los años no la dejan cantar, pero en sus viejos ojos, tras los gruesos cristales, canta aún la alegría. Ella es parte de mi alma. Mucho he luchado hoy contra el olvido. Me fatiga el esfuerzo. Estoy callado. En mi alma un viento de dichosa tristeza sopla suavemente. Las aguas de los años me bañan. Soy yo mismo y estoy dichoso, me parece que he rescatado mi infancia. No soy el que ayer fui: he cambiado mi alma. Pero me reconozco. Un amor inmenso me lleva hacia esos años, al que fui en esos años, el que no seré más. Alejandro Carrión al cumplir los 54 años de edad |

|

|

|